海洋政策科学部 を新設しました。

更新のお知らせ

-

バーチャル

キャンパスウォークいつでもどこからでも、海洋政策科学部のキャンパスや施設をバーチャルに体験していただけます。

-

キャンパスパノラマビュー

-

キャンパスウォーク(VR対応):

深江丸 -

キャンパスウォーク(VR対応):

操船シミュレータ -

キャンパスウォーク(VR対応):

総合水槽 -

キャンパスウォーク(VR対応):

海事博物館

【VR動画 / 360度動画の見方】

◆PCで見る場合:360度対応動画を開き、映像上にマウスポインタを置き、ドラッグすることで360度視点操作が可能です。 ※WEBブラウザはGoogle chrome、Firefox推奨

◆スマホで見る場合:動画をYoutubeアプリで開き、動画の画面上でスワイプすることで、360度視点操作が可能。また、スマホを持ったまま左右上下に動かすことで、同時に視点操作が可能です。

◆どこを見ているかわからなくなった場合:再生を一時停止して、ドラッグ又はスワイプで確認してみてください。

◆閲覧中、画質が悪くなる場合はYouTubeの画質を調整してご覧ください。また、モバイル機器での閲覧の際は、通信量に気をつけてください。

育てるのは、

海のグローバルリーダーとエキスパートです。

四方を海に囲まれた島国、日本。周囲には国土の10倍以上、世界第6位、447万$33A2もの広大な領海を含む排他的経済水域(EEZ)が広がっています。わが国は、輸出入貨物の99%以上を海運が担い、またEEZ内に豊富な海底資源が眠っているなど、海と共に生きる海洋立国です。従って、太陽系唯一の海惑星に育まれる生命にとって共通の財産である海を「知り」、「活用し」、そして「守る」取り組みにおいて世界をリードしていかねばなりません。海洋政策科学部の使命は、このような分野で活躍する人材を育てることです。

海洋政策科学部の特色のある取り組み<1学科制(1コースを含む)>

2類型入学者選抜の採用で、可能性を広げる。

海に関する諸課題に意欲的に取り組む有能な人材を幅広く求めるため、「文系科目重視型入試」と、「理系科目重視型入試」の2類型の入試選抜を導入します。高校生時代の専門分野に問わず、自身の得意な科目の点数で入試に挑戦することが可能です。

「海」を学術的に、実践的に学ぶ準備期間。

「海」という未知なる対象を学ぶ当学部では、1年次を進路を決めるための準備期間として見据えています。もちろん、「海洋リテラシー」(海洋に関する広範な基礎教養)や、実習を伴う「アクティブ・ラーニング」などを通して「海」を感じていただきます。

専門分野を決め、将来像を明確にする。

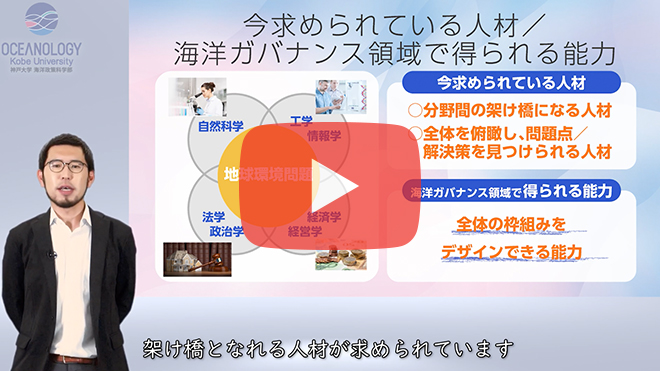

1年次の学習を経て、「海洋基礎科学領域」「海洋応用科学領域」「海洋ガバナンス領域」「航海学領域/機関学領域」から、専門分野と、副専門分野を選択。海のもつ多様な側面を包括的に理解していきます。

海洋政策科学部専門領域別カリキュラム

1年次

海洋リテラシー教育

海のグローバルリーダーとエキスパートに求められるのは、海に関する広範かつ複雑な事象を理解し、それらを課題解決に活用する能力、つまり「海洋リテラシー」を身につけていることです。その根底にあるのは、海と共に生きるとはどういうことかという根源的な問いです。

2年次以降

海洋基礎科学領域

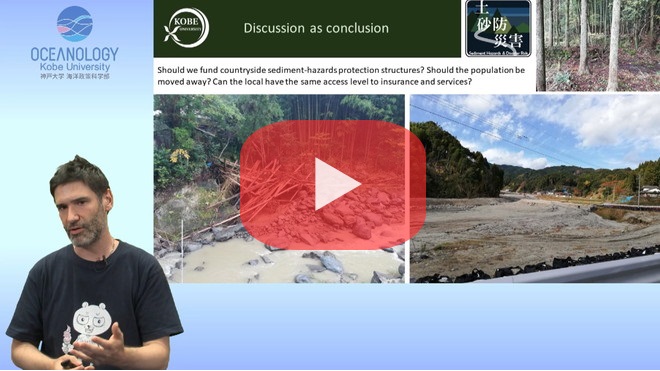

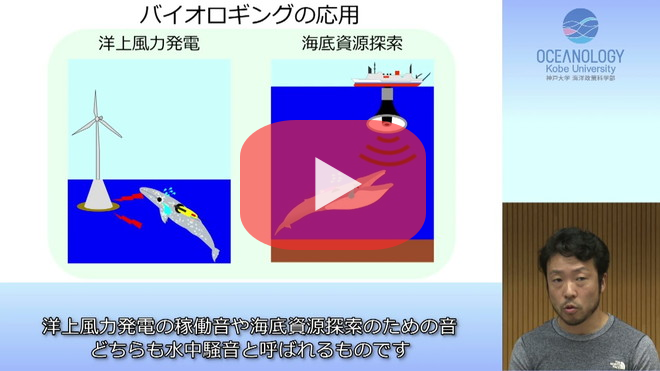

理学的観点から、海洋に係る国際的課題や海洋政策を理解するとともに、海洋の成り立ちや、海洋を含む地球システムの物質循環、海洋及び地球環境問題や自然災害、海洋探査技術や海底資源、海洋再生可能エネルギーの開発に関する専門知識を修得することで、持続可能な海洋との共生に資する海の摂理を学びます。

めざすのは、海や社会にいかせる気象学です。

海洋気象研究室(気象工学分野):大澤輝夫教授

沿岸海域を中心とした気象学と、それらの知識を基にした工学的応用に関する研究を行っています。一般的な理学部で習う気象学との違いは、より実践・実用を意識している点です。本学部の舞台である海での人間活動をより安全にし、海の恵みを最大限に利用するために、「使える気象学」をめざしています。

海洋応用科学領域

工学的観点から、海洋に係る国際的課題や海洋政策を理解するとともに、船舶や海洋構造物、海底掘削技術など、将来の海洋技術開発に資するマリンエンジニアリングの専門知識を修得することで、海洋の有効活用を推進し、海洋の利用と開発に資する基盤技術や応用技術の創造と発展に貢献する能力を身につけます。

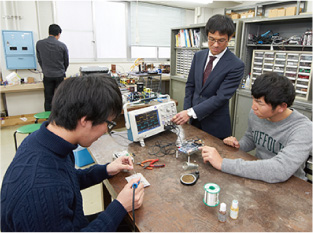

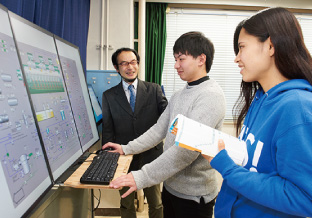

船舶の安全かつ効率的な運航システムを高度化する技術を学びます。

海上輸送システム科学研究室(船舶海洋動力工学):笹 健児 教授

グローバル化に伴い、今後も海上輸送の規模は拡大し続けることが予想されています。船舶の大型化、多様化、海洋気象の変化など複雑な現象が影響しあう中で様々な問題が発生しています。当研究室では実海域でのモニタリングとビッグデータの分析、これらに必要な船舶海洋工学の諸理論を通じて船舶運航の高度化を実現する方法論について学びます。

海洋ガバナンス領域

経済学など社会科学的観点から、海事・海洋分野における科学技術を理解するとともに、様々なモノ(人、物資、金融など)の流れ、国際ルール、地政、経済、経営、政策、戦略など海洋社会に資する社会科学分野の専門知識を修得することで、人類と海・船の歴史を踏まえ、将来の海洋の平和利用に貢献し、政策立案や海の世界規範の確立に必要な能力を身につけます。

現代の輸送システムについて、様々な角度で学びます。

物流管理学研究室:西村 悦子 教授

経済活動のインフラ部分を担う物流活動を、社会システム工学的な視点で研究を行っています。私たちの経済活動やその一端を担う港湾のような大規模施設は再現実験ができないため、観測可能なデータを用いたモデル構築が必要になります。政策実現に向けたモデル化技法について一緒に勉強し、物流・交通サービスの改善を目指しませんか。

海技ライセンスコース

航海学領域/機関学領域

商船学の観点から、船の運航技術と管理、海技士(航海・機関)としての専門知識と技術を身につけます。さらに、「神大海技士」としてグローバルリーダーとしても活躍するために、海洋政策科学の広範な知識・考え方を身につけます。

船長や航海士の操船判断について研究しています。

海事人的要因研究室:渕真輝准教授、小西宗助教

現実の海上交通場面では相手船の行動のために困ることが頻繁にあります。そこで、心理学(行動学)的に、人はどのような衝突回避判断をする傾向にあるのかについて実験や調査を行っています。またそこから得た知見から船員養成教育の中で如何に衝突回避判断を効率的に教育するかについて検討しています。

横断型カリキュラム

海のBDL

Beyond Disciplinary Learning

主に学ぶ領域(主専門領域)が異なる学生でグループを作り、海洋政策科学分野における専門の枠を超えた「超専門的」な課題の抽出と解決策を検討。チーム作業を通じて、汎用的能力とリーダーシップの育成を図ります。

海のインターンシップ

海洋政策科学分野に関連するグローバルな企業や国内外の行政・研究機関等での研修・実習・就業体験を通して実社会に通用する実践力を養い、海洋社会や海洋産業への将来の進路の意識を高めます。

4年間の多様で充実した学習を経て、

海から地球を丸ごと考える

グローバルリーダーと

エキスパートを育成します。

この学部で「海」と「あなた」の

未来の姿を見つけませんか。

シンボルマークのデザインコンセプト

シンボルマークのデザインコンセプトは《OCEAN PLANET》。

「7つの海」 からなる地球をデザインモチーフとしています。

互いに交差する曲線は海洋の波を想像させると共に、新学部の「海洋基礎科学領域」「海洋応用科学領域」「海洋ガバナンス領域」「海技ライセンスコース(航海学領域、機関学領域)」の多岐にわたる学問領域や研究領域を描いており、それらの融合によって生まれ出る新たな発想や創造を波間の発色として表現しています。また、丸い形状は「海惑星」である地球を全体的、包括的に捉える新学部のビジョンを示すと共に、人と海の調和を願うカタチでもあります。